UMIUMA JOURNAL

120年続く霞ヶ浦の味わいに、新たな発想を加えて。

長年親しまれてきた、霞ヶ浦の佃煮。

茨城県かすみがうら市。日本第2位の湖面面積を誇る湖“霞ヶ浦”が眼前に広がるこの地で、1904年に「マルダイ」の屋号で創業した小沼水産株式会社。創業当時は霞ヶ浦の帆引き船を使った網漁法で漁獲されたワカサギやシラウオを塩ゆでし、天日干しした煮干しのほか、佃煮の製造、販売を行っていました。現在は顧客のニーズに合わせて各地から仕入れた原料の加工も手掛けていますが、主力商品は創業当時のまま。素材、調味料、調理方法にこだわり、伝統の味わいに常に改良を重ねてきました。

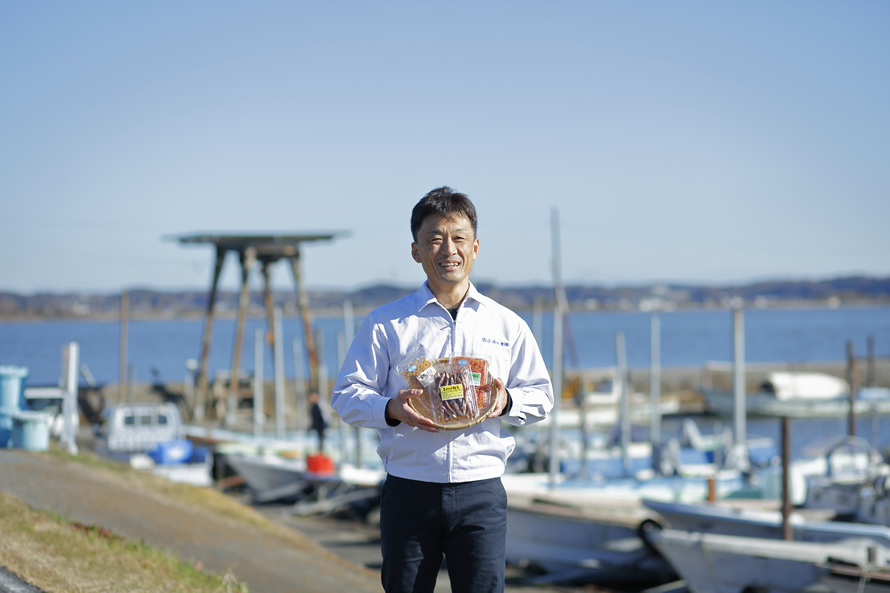

「各社が工場の近くに船着き場を持っているため、水揚げしてからすぐ加工できるのが、霞ヶ浦に根を張る水産加工メーカーの強みだと思っています」。そう教えてくれたのは、専務取締役の小沼敏也さんです。小沼さんは、銚子に本社がある水産会社で勤務した後、食品全般の原料を扱う商社を経て、27歳のときに小沼水産に入社。その後は現場で経験を積み、現在は主に営業を担当しながら、仕入先、販売先の開拓に注力しています。

2011年の東日本大震災では、小沼水産があるかすみがうら市も大きな揺れに襲われ、工場の一部が破損し、ライフラインもストップ。翌日電話がつながるようになってからは、小沼さんは取引先への電話対応に追われました。そんな中、福島県の取引先から「電気が止まっていても保存できる佃煮がほしい、日持ちのするものをどんどん送ってほしい」という依頼が。その後、ライフラインが復旧し、生産をなんとか再開できたのは震災から3日が経過した頃でした。

「片付けと同時進行で、とにかく煮られるものは煮て、積めるだけ積んで福島に出荷しました。目の前のことに必死でしたが、こういう形でやれることがあって、誰かの役に立てるんだと。これまでそういう発想をしたことがなかったんですが、被災地で配られる食事と比べて、長く保存できる佃煮はライフラインが止まった時に人を支えることができる食品なんだと気付きました」。伝統的に霞ヶ浦で作られてきた佃煮が被災地の人々の食、そして命を支えたのです。

伝統を守りながら、現代のニーズに対応していく。

しかし、その後に起こった原発事故の風評被害の影響は甚大でした。「茨城で作っているもの全般が受け入れられなくなってしまいました。当社は築地から全国に送る商売形態だったので、東京以西の取引先との新規の商談に関しては、完全に茨城加工のものはいらないという空気でした」と小沼さん。この危機的状況から脱却するために、同社ではこれまでの営業スタイルを根本から見直します。

「それまでは、決まった顧客と市場に納めるというスタイルだったので、製造に注力し、営業は販売先に任せきりになっていました。これを見直し、まず一通り既存のお客様を回るところから始めました。そして、足を運ぶことで関係を深めていけそうだと感じたお客様のところには定期的に足を運ぶ様にし、お客様独自で開催する展示会や大会場で行われる展示会にも積極的に参加するなど、新たな顧客の獲得にとにかく地道な努力を重ねました」。

こうした活動を通じて、徐々に小売店販売したい小売店にも顔を覚えてもらえるようになったと小沼さん。小売店の旗艦店で試験販売を行う際には、自ら売場に立ち、自社製品のPRを行いました。こういった活動を続けていく中で、消費者の声を直に聞けるほか、お店の方やお客さんと話をすることにより同社の商品の良い部分や改善すべき点などを深く掘り下げて考えるいい機会になったと言います。「店舗での営業中、試食を出しているときに興味を示すお客様は年齢が高い人が多かったのですが、『歯がわるくて、もっとやわらかく作ってくれたら』『佃煮はのどが渇くから……』という声がよく聞かれました」。

その声をもとに小沼水産では新たな商品開発に乗り出し、2017年から浅炊きシリーズを販売。2021年の春には浅炊きシリーズ3品目として「浅炊きしじみ」が登場するなど、あっさりした薄味で、やわらかく、食べやすい食感が人気商品の一つとなっています。

今後も霞ヶ浦の原料を大切にしていくという同社ですが、「近年は原料の確保が急務であり、チャンスがあれば全国各地の産地に出向くようにしています」と小沼さんは語りました。「例えば鹿児島においては、加工時に出るうなぎの肝を安定的に仕入れられるようになり、弊社の製法で佃煮にしたり、これまで培ってきた技術をベースに柔軟に商品づくりを続けたいですね」。明治時代から120年続く手法、素材第一の伝統はそのままに、霞ヶ浦のおいしさを全国へと展開していきます。

COMPANY INFO 今回のつくり手さんの会社